碳纤维配件是如何“炼”成的?揭秘非标零部件的诞生过程

发表时间:2025-10-25 13:48:02 作者:智上新材 阅读数:146碳纤维被誉为“黑色黄金”,凭借轻质高强的特性,在航空航天、高端制造和汽车领域大放异彩。尤其在追求极致性能的汽车圈,从超跑前唇、尾翼到高性能SUV引擎盖,碳纤维配件正从赛道走向街头。这些表面如镜、质感高级的非标件,是如何从一卷黑色纤维蜕变为精密部件的?本文带你揭秘碳纤维非标零部件的“五步炼成术”。

什么是“非标”碳纤维零部件?

“非标”即“非标准件”,指根据客户特定需求(如外形、功能、色泽)定制生产的零部件,与流水线上的通用件截然不同。其核心是“一需一设计、一品一工艺”,强调个性化与高精度,广泛应用于设备、汽车和高铁等多领域中。

五步“炼”出碳纤维配件

非标碳纤维件的诞生,是一场融合设计、材料与工艺的精密工程,全过程环环相扣,缺一不可。

第一步:设计与模具制作——打造“生产母版”

一切始于精准设计。工程师通过3D扫描获取目标车型数据,在CAD软件中建模,精确规划零部件的形状、厚度与受力结构。例如,尾翼需优化气流导向,引擎盖则要兼顾轻量化与抗冲击性。

设计定稿后,进入模具制作环节。模具是零部件的“母版”,其精度直接决定成品质量。通常采用CNC数控机床,以整块铝合金铣削而成。据《碳纤维复材成型技术白皮书》,模具加工需数天,精度可达±0.05mm,确保零件与车身严丝合缝,安装无误。

第二步:铺层操作——“编织”强度的灵魂工序

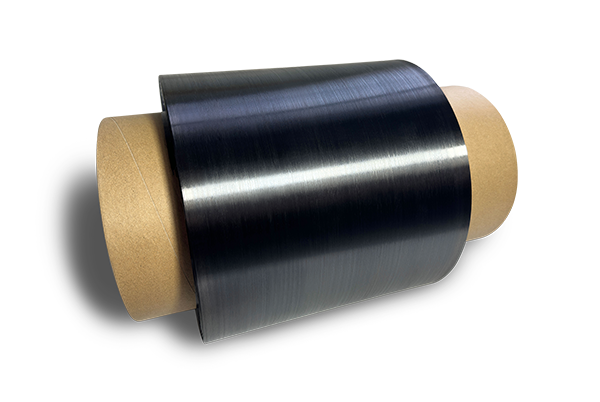

碳纤维单丝直径仅5-7微米,虽强度极高,却无法独立成型,必须与树脂结合形成“预浸料”。铺层,正是将预浸料按设计逐层铺设在模具中的关键步骤,其核心原则是“按受力方向铺布”。

材料选择至关重要:承受主拉力的区域使用“单向布”以最大化强度;外露面则采用“斜纹布”,呈现美观编织纹理。工人需手工将预浸料层层铺设,每铺一层都用滚轮压实,排除空气,防止气泡产生。

以汽车尾翼为例,据《轻量化材料在汽车上的应用报告》,通常需铺设8-12层,总厚度控制在1.5-3.0mm。每一层的铺设角度都依据受力分析设定,确保最终产品强度分布均匀、结构可靠。

第三步:固化成型——从“软”到“刚”的质变

铺层完成后,需通过“固化”使柔软的预浸料转变为刚性结构。像“真空热压罐成型”:

首先进行真空密封,将模具与预浸料用真空袋包裹,抽真空排除空气,防止固化后出现气孔或分层。

随后送入热压罐——一个高温高压的“反应炉”。温度升至120-180°C,压力达6-8个大气压(约600-800kPa)。在此环境下,环氧树脂发生交联反应,由液态转为固态,将碳纤维牢牢锁定,形成坚固的复合材料结构。整个过程持续2-4小时,期间需实时监控温压参数,确保性能稳定。

第四步:脱模与后处理——精修出“镜面质感”

固化完成后,待模具冷却,即可脱模取出“毛坯件”。此时零件边缘毛糙,表面有分模线,需经三步后处理:

修边:采用CNC或专用工具切除多余边角,尺寸公差控制在±0.2mm以内;

打磨:从120目粗砂纸逐步打磨至1000目细砂,消除毛刺与接缝,实现光滑平整;

涂装:喷涂2-3层高光泽透明清漆,再经低温烘烤固化,既保护碳纤维纹理,又赋予其“镜面般”的高级质感。

第五步:质检——出厂前的“终极把关”

每一件非标件都需通过三重检测,确保万无一失(以智上新材料的检测标准为例):

目视检查:人工识别表面气泡、裂纹、树脂堆积等缺陷;

尺寸测量:使用三坐标测量仪,核验安装孔位、弧度等关键尺寸是否符合设计;

无损检测:对高性能件(如汽车尾翼),采用超声波探伤,检测内部是否存在分层、空洞等隐性缺陷,保障结构安全。

一件非标碳纤维配件的诞生,是精密设计、先进材料与严谨工艺的结晶。从模具的±0.05mm精度,到铺层的“受力导向”,再到热压罐中的“高温淬炼”,每一步都凝聚着工程师的智慧与匠人精神。

尽管成本高昂,但碳纤维带来的轻量化(比金属轻40%-50%)、高强度(抗拉强度超钢5倍)与独特美学,使其在高性能汽车领域不可替代。下次当你看到一辆车上的碳纤维部件,不妨想象一下它背后经历的这场“科技炼金术”。