树脂含量对连续碳纤维增强热塑性复合材料性能的影响

发表时间:2025-08-30 13:55:35 作者:智上新材 阅读数:188随着轻量化和高性能材料需求的不断增长,连续碳纤维增强热塑性树脂复合材料因其优异的力学性能、良好的可加工性和可回收性,逐渐成为航空航天、汽车制造、轨道交通和高端装备制造等领域的研究热点。在复合材料中,树脂含量是影响其综合性能的关键工艺参数之一。合理的树脂含量不仅决定了纤维与基体之间的界面结合状态,还直接影响材料的力学性能、孔隙率以及最终服役表现。

一、树脂含量对复合材料性能的影响

树脂含量通常指复合材料中基体树脂所占的质量百分比。研究表明,树脂含量过高或过低均会对复合材料的机械性能产生不利影响。

1. 树脂含量过低的影响:

当树脂含量低于理想范围时,纤维束之间的空隙无法被充分填充,导致纤维浸润不良、层间结合力弱,从而显著降低复合材料的层间剪切强度和抗冲击性能。在对连续碳纤维/聚醚醚酮(CF/PEEK)复合材料深度探究性能时发现,当树脂含量从25%降至18%时,层间剪切强度下降了约37%,同时弯曲强度也下降30%。很好的说明树脂不足会严重削弱基体对纤维的约束作用和应力传递能力。

2. 树脂含量过高的影响:

而当树脂含量过高时,虽然纤维浸润看似充分,但过量的树脂会导致材料内部产生富树脂区,引发应力集中,并可能增加成型过程中的气泡残留,进而提高孔隙率。过多的树脂还会稀释纤维的增强效应,降低比强度和比模量。

不同的树脂基体在复合材料中的树脂含量的也有区别,这里面就要寻找到最佳力学性能平衡,既能保证良好的纤维浸润与界面结合,又能避免孔隙率升高和树脂富集问题。

二、连续碳纤维增强热塑性复合材料的孔隙率与浸渍难度

在连续碳纤维增强热塑性复合材料制备过程中,树脂含量的精确控制至关重要,其核心原因在于热塑性树脂的高熔体粘度和由此带来的浸渍困难。

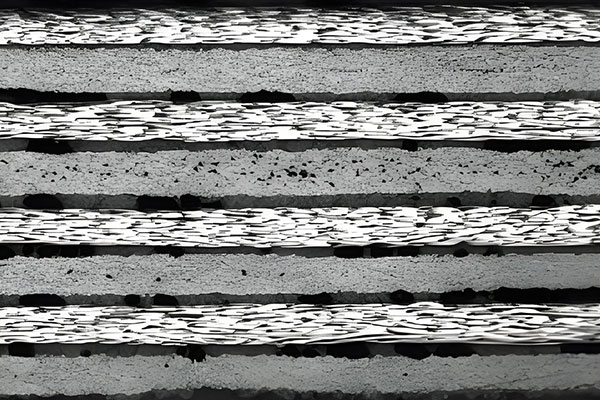

与热固性树脂(如环氧树脂)相比,热塑性树脂(如PEEK、PA、PPS等)在熔融状态下粘度较高,流动性差,难以充分渗透到紧密排列的碳纤维束内部。若树脂含量偏低,纤维束间存在“干斑”或未浸润区域;若为改善浸润而盲目提高树脂含量,则易在冷却固化过程中因收缩不均或气体排出不畅而形成微孔或空洞,显著提升材料的孔隙率。

孔隙作为典型的内部缺陷,会成为裂纹萌生源,破坏应力传递路径。研究表明,当孔隙率超过2%时,复合材料的疲劳寿命可下降40%以上。因此,必须在保证充分浸渍的前提下,将树脂含量控制在合理区间,以抑制孔隙生成。

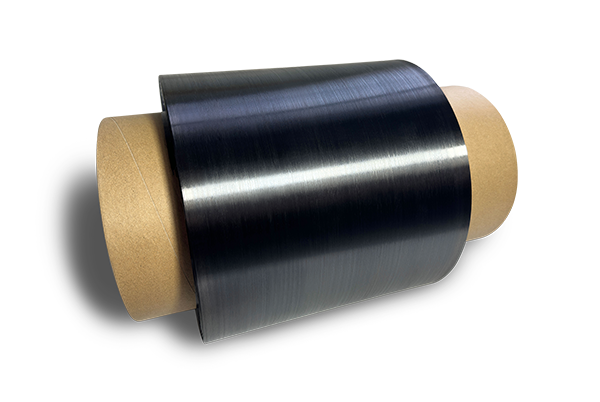

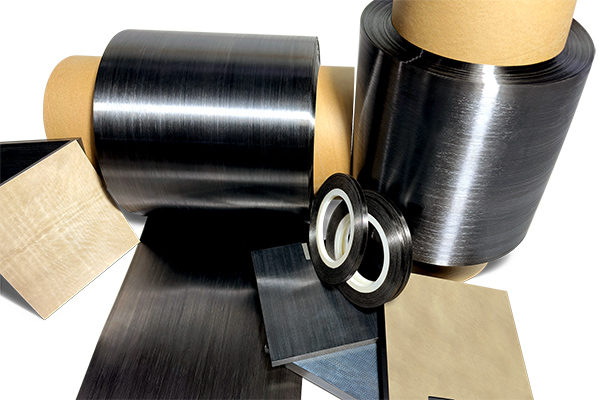

为解决这一难题,目前主流技术路线之一是树脂改性。智上新材料科技有限公司在其量产的连续碳纤维热塑性预浸料中,采用功能化改性热塑性树脂,有效降低了熔体粘度并提升了对碳纤维表面的润湿性,从而在较低树脂含量下实现优异的浸渍效果,同时将孔隙率控制在1%以下。这种“以改性促浸渍”的策略,避免了依赖高树脂含量来弥补流动性的不足,实现了性能与工艺的双重优化。

三、热塑性碳纤维复合材料的优势

相较于传统热固性复合材料,连续碳纤维增强热塑性复合材料展现出多方面的显著优势:

更高的性能潜力:热塑性基体通常具有更高的断裂韧性和抗冲击性能。适用于高安全性结构件。

优异的可回收性与可持续性:热塑性树脂可通过加热重新塑形,支持热压成型、焊接与二次加工,且废弃部件可通过粉碎、熔融再生等方式实现材料循环利用,符合绿色制造趋势。相比之下,热固性树脂难以降解,回收成本高。

快速成型与高生产效率:热塑性复合材料可实现秒级固化,适合自动化铺放、热压罐外成型及连续化生产,大幅缩短制造周期。

随着树脂改性、低温成型等关键技术的突破,热塑性碳纤维复合材料有望在成本可控的前提下实现更大规模的工业化应用,成为下一代高性能结构材料的核心选择。